お内仏の荘厳

——お内仏について——

真宗門徒は、仏壇にご本尊を安置して「お内仏」と呼びます。ご本尊が安置されていない状態、例えば仏壇屋で販売されている仏壇に手を合わせることはしないかと思います。また、一般的に仏壇とは、先祖供養の場や私の願いを聞いてもらう場として受け取られています。しかし、それでは私の都合によって「おかげ」にもなれば「祟り」にもなってしまうことになります。私たちの先達が「お内仏」と呼んできたのは、仏さまの教えをいただく聞法・礼拝の場として大切にされてきたからです。本来、いろもかたちもない浄土の世界を私たちにも見えるようにあらわし、限りあるいのちを生きる中で本当に尊いことを忘れている私たちへの呼びかけのかたちとしていただいてきました。

——平常の荘厳(三具足)——

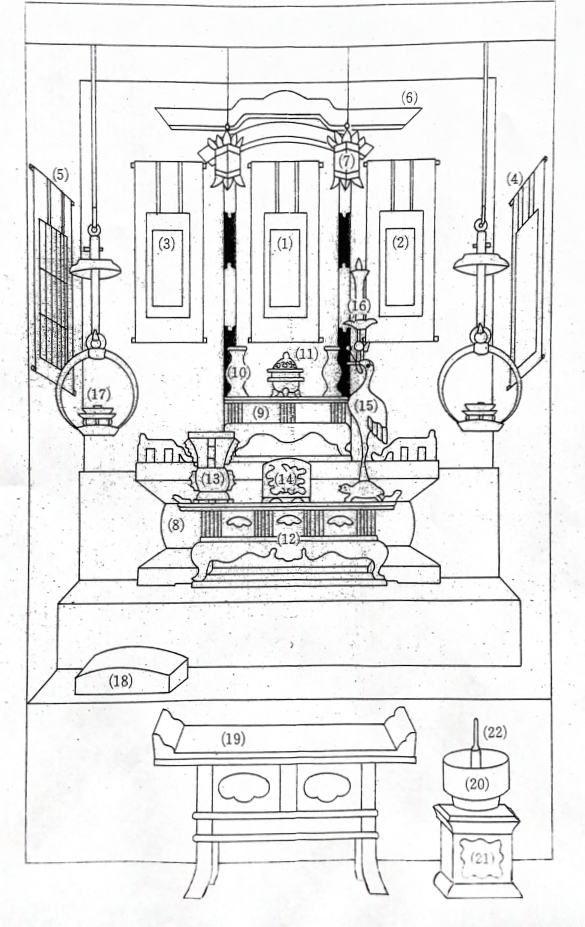

1.本尊-阿弥陀如来立像(御絵像)

2.脇掛-右「帰命尽十方無碍光如来」(十字名号)又は親鸞聖人の御影

3.脇掛-左「南無不可思議光如来」(九字名号)又は蓮如上人の御影

4.法名軸-お内仏の左右の側面に掛ける。位牌は用いない。

5. 〃 -総法名軸(合幅の法名軸)

6.宮殿-須弥壇の上に阿弥陀如来を安置する仏殿。

7.金灯籠-本尊がよく拝めるようにあかりとして灯す。平常は用いない。

8.須弥壇-仏像を安置する壇。

9.上卓-須弥壇の上に置く卓。

10.華瓶-水を備える器。樒または青葉をさす。

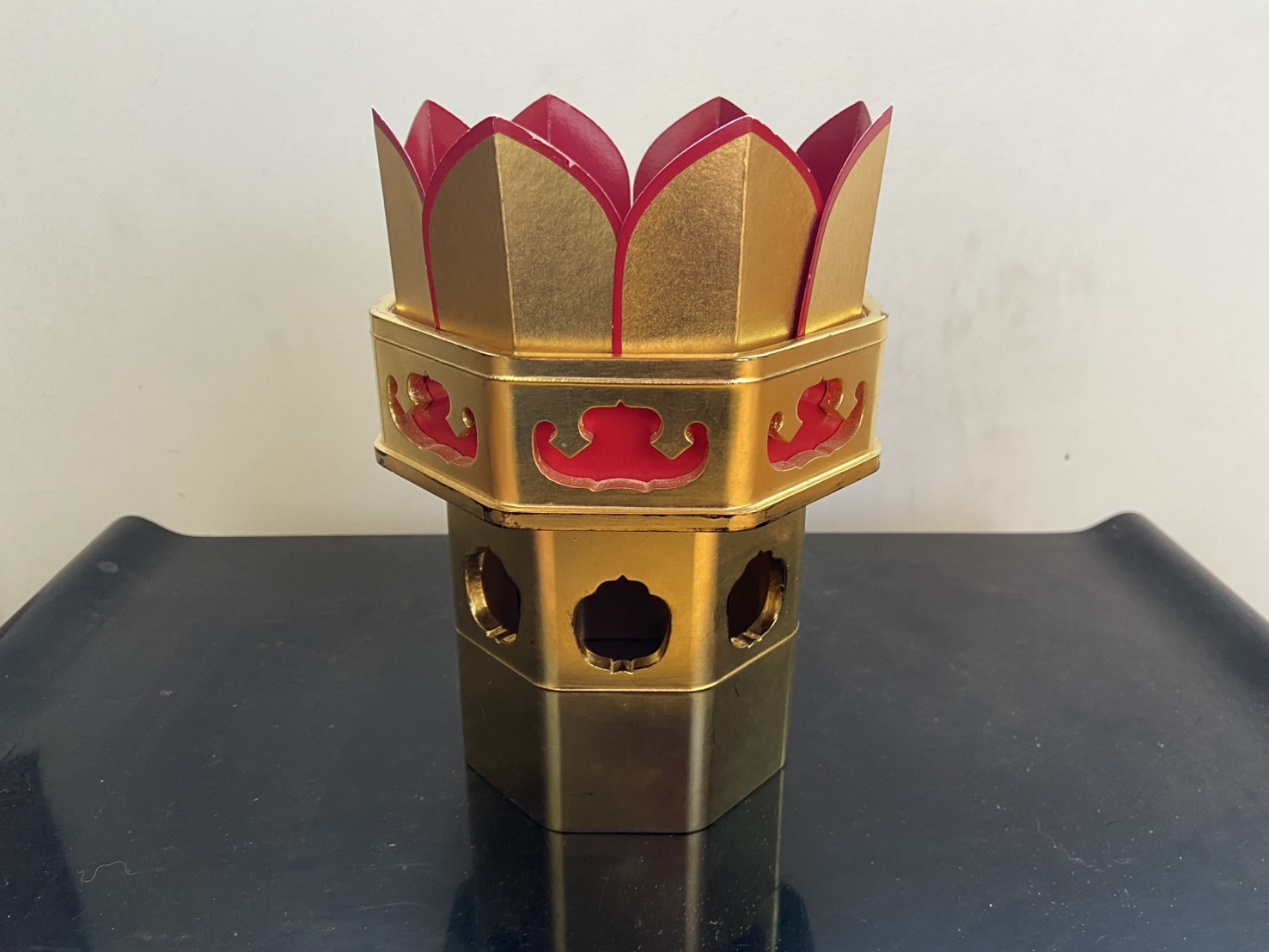

11.火舎香炉-焼香をするもの。使用するときは、炭火を入れ、これに沈香あるいは五種香(香木をけずったものを焼香する。

12.前卓-須弥壇の前に置く壇。

13.花瓶-必ず生花を用い、松や檜などを真にして、四季折々の花をさす。

14.土香炉-毎日のお勤めの前に燃香(線香をたく)する。線香は立てずに適当に折り横にしてたく。

15.鶴亀(燭台)-平常時は朱の木蠟を立てておく。

16.木蠟

17.輪灯-勤行時に点ずる。

18.御文箱-蓮如上人のお手紙(御文)を収める箱。

19.御経卓-(和讃卓)

20.鈴-勤行の時以外は打たない。

21.鈴台

22.撥-鈴を打つもの。勤行時以外は、鈴の中の手前におさめておく。

— 上卓のおかざり —

上卓の仏具の配置は写真のとおりです。両端手前に華瓶を置き、真ん中にある火舎香炉は、三本足の一本が前になるように置きます。

また、上卓には、写真のようにお仏供(お仏飯)を一対備えます。上卓が小さくて置けない場合は、ご本尊の前(上卓の奥)に仏器台(写真下)を置き、その上に乗せて備えます。なお、お脇掛が御影(親鸞聖人・蓮如上人)の場合は、お脇掛の正面にも備えます。お仏供は朝のおつとめ後にお備えし、正午前にお控えします。これは仏さまが食べるのではなく、浄土の世界に備わっているものとしての表現です。私のいのちは、あらゆるはたらきによって保たれており、いただいたいのちです。なので、おさがりをいただくことが大事です。

— 前卓のおかざり—

前卓の仏具の配置は写真のとおりです。花瓶、土香炉、燭台(鶴亀)の三つを置くことから、三具足というお荘厳です。また、報恩講や御移徙の場合は、花瓶と鶴亀を一対置く五具足というお荘厳になります。

花瓶には浄土に備わっている荘厳として生花をかざります。四季折々の花を挿しますが、造花および棘のあるもの、悪臭のするもの、ツルになるものは用いません。土香炉は火舎香炉と同様三本足の一本が前になるように置きます。鶴亀には、平常時は木蠟(朱色で木製の蠟燭)を立てます。また、鶴亀の蓮軸の向きは、蓮の実が正面、葉が外側、莟が内側を向くようにかざります。(写真下)

——お荘厳の仕方——

| 平常 | 命日(月忌) | 祥月命日 | 年忌法要 修正会(正月) 春・秋彼岸会 盂蘭盆会 | 報恩講 御移徙(わたまし) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 五具足 | ◯ | ||||

| 瓔珞 | ◯ | ||||

| 三具足 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |

| 打敷 | ◯ ※1 | ◯ | ◯ | ||

| 華束 | ◯ | ◯ ※2 | ◯ | ||

| 朱蠟 ※3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |

| 焼香 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |

| 木蠟 | ◯ | ||||

| 燃香 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

※1-中陰中は、中陰用の打敷(白)。百ヶ日の法要からは平常の打敷に戻します。

※2-修正会は折敷に鏡餅を備えます。折敷のないときは供笥に備えます。それ以外の法要で備える場合、一般家庭は餅、または白い饅頭でも構いません。

※3-中陰中は銀(白)の蠟燭です。命日、祥月命日、修正会は白い蠟燭でも構いません。

*中陰とは、亡くなってからの49日間のことを指します。

打敷

折敷